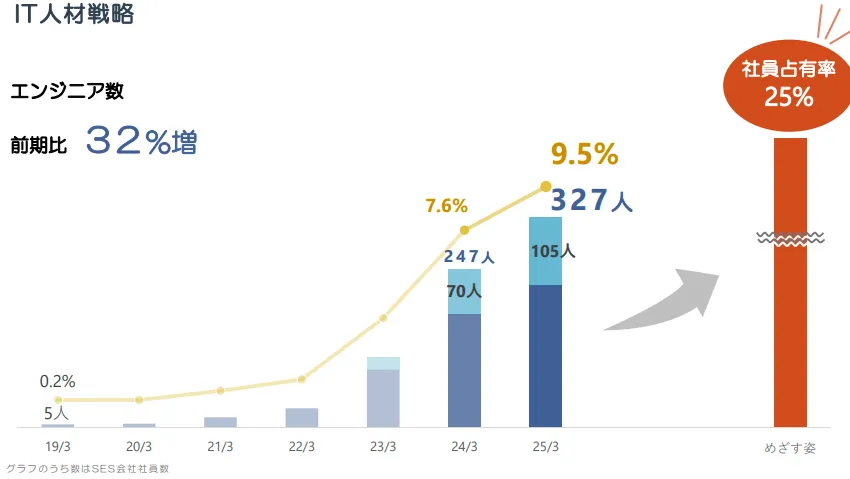

グループ社員の25%をエンジニアに!IT組織の変遷を語る

エンジニアの社員占有率25%を目指しているアイフルグループ。近年は積極的なM&AによりSES※事業者が相次いでグループインし、2025年3月期時点のエンジニア数は327人(占有率9.5%)にまで拡大しています。

そんな急成長中の組織ですが、グループITのはじまりは、たった4人からのスタートでした。

グループのIT変遷を振り返るシリーズ。今回は、デジタル推進部立ち上げの黎明期から現在までを知る、デジタル推進2部の吉野部長にインタビュー。IT組織の歩みや、組織への想いを伺いました。

※システムエンジニアリングサービス。ITプロジェクトやシステム開発のために、外部からエンジニアを派遣してもらう形態。

プロフィール

吉野元さん

2005年入社。店頭営業でキャリアをスタートさせ、マーケティング部などのスタッフ部門を経て、2018年にデジタル推進部の立ち上げメンバーに。2023年より、デジタル推進部の組織変更に伴いデジタル推進2部・部長に就任。

4人で始めた、挑戦と手探りの日々

—デジタル部門立ち上げ時の様子や当時の心境を教えてください。

僕にとっても転機となった、忘れもしない2018年7月のことです(笑)。

「今後の事業推進のためにデジタル・ITの研究をしてほしい」と言われ、それまで会議室だった小さな部屋にデスクを並べ、「グループデジタル推進部」という名前でスタートしました。

メンバーは僕を含め、開発経験のない4人。今と違いリモートワークもフレックスもなく、全員がスーツにネクタイ姿。朝から晩まで「お客様に当社を選んでいただくには?」「事業貢献するには?」「何に本腰を入れ、どう進めるか?」といった議論を重ねながら、並行して音声技術のPoC※1や新システムのR&D※2にも挑戦。そんな手探りの日々が1年ほど続きました。

そして翌2019年、いよいよシステムの内製化に舵を切ったんです。

同時に注力し始めたのが、採用。エンジニアがいなければ、開発できませんからね(笑)。

当時のアイフルは、内製開発の印象も実績もなく、お世辞にもエンジニアにとって魅力的とは言えませんでした。だからこそ逆転の発想で、「こんな未来を目指している」「今なら初期メンバーとして成長と変化を間近で経験できる」「一緒にこの組織を大きくしていかないか」と、自分たちの想いとビジョンを熱弁。そこに共感してくれる人を募りました。

立ち上げ期にもかかわらず、その想いに共感し入社してくれたメンバーたち。6年経った今でも組織のコアメンバーとして活躍してくれていて、本当に感謝しています。

※1Proof of Concept。新しい技術やアイデアが実際に機能するかの検証における試作品や実験的な取り組みのこと。

※2Research and Development。新しい技術や製品、サービスの創出・改良を目的とした研究開発の活動。

数字が示した、内製化の答え

—組織にとってのターニングポイントとなったのはどこですか?

一番大きかったのは、内製化によってスマホアプリの評価と申込フォームのコンバージョン率※が大きく向上したことです。

2020年、外注先からスマホアプリを引き継いで内製化し、スクラム開発※1を採用。スピード感を持って小さな改善を重ねていった結果、翌年にはアプリのストア評価が2.7から4.6にまで向上しました。申込フォームもコンバージョン率※2が10ポイント以上アップ。ようやく実績を出せるようになったんです。

正直なところ、「内製化しましょう」と言いながらも、内心では本当にこれでいいのか…と半信半疑でした。でも結果が数値で表れたことで、やっと確信に変わりました。組織拡大を進めるうえでも、社内エンゲージメントや結束力を高めるきっかけとしても、大きなターニングポイントだったと思います。

※1 作業を短期間に区切って実行する、ソフトウェア開発などのプロジェクトを効率的かつ柔軟に進めるためのフレームワーク。

※2 Webサイトでの商品申し込みや、問い合わせなどの成果達成割合を示す指標。

内製化の取り組みとエンジニア増員の歩み

<2019年>

ユーザーとのタッチポイントを中心に内製化の方針へ。エンジニアを初採用し、外部委託していたプロダクトの内製化に向けた準備を開始。

<2020年>

アイフルのスマホアプリを内製化し、スクラム開発によるプロダクト改善を開始。エンジニアの私服勤務を可能に。

<2021年>

内製化したアイフルのホームページおよび新規申込フォームのコンバージョン率(CVR)が10ポイント以上改善。さらに、アイフルのスマホアプリのストア評価が2.7から4.6へと大幅に改善。エンジニア数は20人を突破。

<2022年>

アイフルおよびライフカードを含むグループ各社のホームページ・スマホアプリの内製化がほぼ完了。エンジニア数は70人を超え、フレックス勤務や在宅勤務制度を導入し、柔軟な働き方を推進。

<2023年>

アイフルのWebベンダー担当領域の内製化を推進し、システム構築・運用の標準化にも着手。エンジニア数は150人を超え、組織体制を1部3課から2部5課へ拡大。

<2024年>

CCoE(Cloud Center of Excellence)を設置し、グループ各社のクラウドインフラ移行を推進。パルスサーベイや部内研修制度の拡充、生成AIによるコーディング支援などを導入し、組織強化を加速。

<現在>

デジタル推進部10課体制へと組織を拡大。SES事業を展開する5社のM&Aも実施し、2025年3月期のエンジニア数は200人超(グループ全体で327人)に。

共通理解が生む、強いチーム

—組織が拡大するなか、採用やオンボーディングなど組織づくりで心がけていることは何ですか?

常に意識しているのは、チームプレーの土台作りです。

たとえば、採用で重視しているのは双方のマッチング。相手が実現したいビジョンや働き方が当社で叶うか、僕たちの組織のコアバリューや会社の目指す姿に共感いただけそうか。お互いを理解するために時間をかけて選考し、オファーしています。

また、僕の組織では、グループ方針や経営層の思い、決算・IR情報なども含め、毎朝10分ほど共有の時間を設けています。自分たちの仕事の意義や目的を理解し、浸透させるためです。

スキルは個人学習やOJT、研修・勉強会などで磨けますが、姿勢や風土の醸成には繰り返しの発信が必要。営業や開発といった部門を超えて協力し、同じゴールを目指してワンチームで動けるよう、考え方の土台は特に大切にしています。

その成果もあってか、毎月実施している社内パルスサーベイ※の評価も高く、グループのために自ら考え、率先して動いてくれるメンバーが増えています。

「IT企業への変革」に向け、まだまだ道半ばですが、共に走り、支え合える仲間が増えていることに、本当に恵まれた環境だと感じています。

※社内エンゲージメントや満足度を測る簡単なアンケート調査

「拡大」から「価値創出」へ

—今後の展望や挑戦について教えてください。

これまでは、組織拡大フェーズとして人員を増やし、業務範囲を広げることに注力してきました。これからは、組織の“質”を高めるフェーズに入ります。

たとえば、生成AIを活用した開発時間の短縮やコード品質向上、テスト自動化など、開発の効率化・高度化に取り組んでいます。

ただ、プロダクトづくりはあくまで手段。そこから提供される当社サービスがあり、その先にはご利用いただくお客様がいます。そこまで見据え、プロダクトの価値を高め、お客様に選んでいただけた結果が、アイフルグループの発展につながる——。

この“ビジネスへの貢献”こそ、自社開発チームの最大のミッションだと考えていますし、それを実現できるエンジニアは、市場価値も高くなると思います。

社員占有率25%を超えた先には、エンジニアがビジネスに貢献し、さらにはビジネスそのものを生み出す未来を思い描いています。そんなボトムアップで活気ある組織を、これからも目指していきたいですね。

アイフルのエンジニアに興味がある方はこちら

AIFUL ENGINEER RECRUITMENT

ピックアップ記事

ピックアップ記事

STORIES一覧

STORIES一覧